FEATURE当院の円錐角膜外来の特徴

主な特徴

-

FEATURE01

クロスリンキング手術実績が豊富

これまで2023年6月現在までに、950例以上のクロスリンキングの実績があります。

-

FEATURE02

特殊コンタクトレンズが豊富

円錐角膜などの不正乱視の方に専用のハードコンタクトレンズ、「ローズK」をはじめ、「スクレラルレンズ」まで幅広くレンズをご用意しております。

-

FEATURE03

日帰りでの

角膜移植が可能海外ドナー角膜を利用した日帰りでの予定手術が可能です。経験豊富な角膜移植医が4名在籍しております。

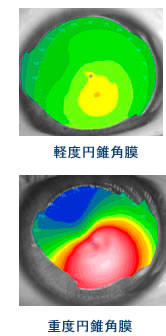

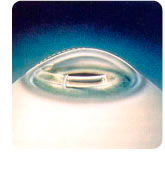

円錐角膜とは

円錐角膜とは角膜が薄くなり、前方に突出してくることにより不正乱視が生じ視力が低下する疾患です。 両眼性の疾患ですが、左右の眼で進行の程度に差があることが多いです。中等度までの円錐角膜はハードコンタクトレンズによって矯正できますが、 重度になるとハードコンタクトレンズがうまくフィットしない、またフィットしても視力が出にくい、角膜にこすれて痛みが生じるなどが原因で角膜移植が必要となります。 進行の度合いは個人差がありますが、10~20代の若年者は角膜の強度が弱く進行が速い傾向にあるため、角膜クロスリンキング(リボフラビン紫外線治療)による早期の進行予防治療を強く推奨します。

適応検査で円錐角膜と診断された場合、軽度でもエキシマレーザーを使って角膜を削る視力矯正手術を行うと角膜強度が低下し、円錐角膜が進行する可能性があるので、 レーシックやPRKなどのエキシマレーザーを使った視力矯正手術を受けることができません。

CROSS-LINKINGリボフラビン紫外線治療(クロスリンキング)

特徴

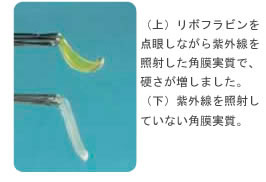

リボフラビン紫外線治療(クロスリンキング)とは、ドイツのSeilerらが開発した方法で、円錐角膜の進行を抑える方法です。 角膜にリボフラビン(ビタミンB2)を点眼しながら、365nmの波長の紫外線を角膜に照射すると、角膜実質のコラーゲン線維の強度が強くなり、円錐角膜の進行を抑えることが可能です。また、角膜が若干平坦になるので、近視の度数を軽減する可能性があります。

手術方法

麻酔薬を点眼し、角膜上皮をとります。角膜中央部にリボフラビンを約20分点眼します。その後に、リボフラビンを点眼しながら、波長365nmの紫外線を5分間照射します。保護用コンタクトレンズを装用して終了です。

研究に対するご協力のお願い

南青山アイクリニックでは円錐角膜の診断・治療のため、当院に通院された患者様の診療情報を用いた医学系研究に対するご協力をお願いしております。概要はこちらから。

CROSS-LINKINGリボフラビン紫外線治療(エピオンクロスリンキング)

特徴

従来の角膜クロスリンキング(以下エピオフ法)では、角膜の表面の皮(上皮-Epiエピ)を取り除くため、術後数日は痛みを感じたり、見え方の回復に時間がかかる欠点があります。

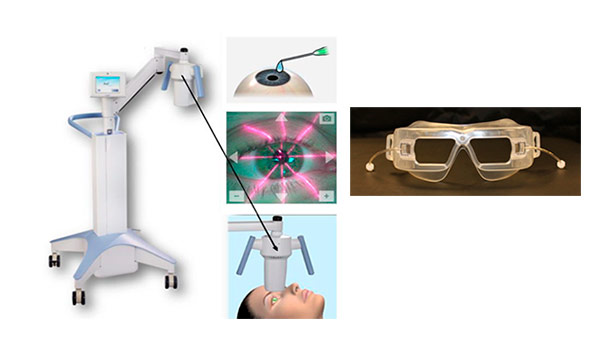

エピオン法はエピオフ法に比べて効果が弱いとされてきましたが、近年紫外線照射中に酸素を供給することにより、エピオン法もエピオフ法とほぼ同等の効果があるということがわかってきました。

※適応につきましては医師にご相談ください。

エピオフ法との違い

特殊な薬剤や酸素ゴーグルを使用し、上皮の上から長波長紫外線を当てることがエピオフ法との大きな違いです。

そのためエピオン法では、上皮を温存することにより痛みが少なく、視力の回復が早いとされています。

手術方法

麻酔薬を点眼し、リボフラビンを点眼します。

その後、酸素をかけながら角膜に紫外線を照射します。保護用コンタクトレンズを装用して終了です。

予測される主なリスク・副作用:合併症

- 異物感・しみる感じ・痛み:手術後1週間ほどは、ごろごろ感、しみる感じ、痛みがありますが、徐々に消失していきます。

- ぼやける・見えにくい :手術後1週間はぼやけて見えます。また、視力が安定するまでには1ヵ月程度かかります。

- 視機能の低下(見え方の質の低下):光が少々にじんで見えたり、まぶしかったりすることがあります。これらの視機能の低下は、角膜の傷の回復とともに改善または消失します。

- 屈折度数の変化 : 角膜クロスリンキングを行うと術後1ヵ月ぐらいは近視化し、その後わずかに遠視化します。そのため見え方に変化を生じます。

- まれに発生する合併症

感染:傷口から細菌が侵入すると、感染症を起こす可能性があります。

乱視の増強・矯正視力の低下:乱視が出現したり、手術前に比べて、矯正視力が低下する可能性があります。

治療に使用する機器についての補足

- 厚生労働省未承認ですが、アメリカのFDAで承認され、ヨーロッパCEマーク取得済です。

- 厚生局にて薬監証明取得という正式な手続きを踏まえ医師が個人輸入しています。

- 国内承認品で同等の医療機器はありません。

追加の安全性情報については以下のページをご参照ください。

CONTACT LENS コンタクトレンズ「ローズK」

初期の軽度の円錐角膜の場合は、メガネやコンタクトレンズで対処することができます。しかし、進行すると不正な乱視の増加のためにメガネやソフトコンタクトレンズ、ハードコンタクトレンズでは視力矯正がうまくできません。また、通常のコンタクトレンズで視力が矯正されたとしても、ごろごろ感が強く一日装用することが難しくなってきます。当院では円錐角膜などの不正乱視の方に専用のハードコンタクトレンズ、「ローズK」(メニコン社製)を処方しています。

特徴

良好な装用感:軽度から重度までの円錐角膜に幅広く適応するコンタクトレンズデザインにより、良好な装用感が得られます。

良好な視力:コンタクトレンズが角膜上で安定し、良好な視力が得られます。

対象

- 通常のハードコンタクトで視力が矯正されない方。

- 通常のハードコンタクトで異物感が強くて装用困難な方。

- 通常のハードコンタクトでずれたり、外れたりする方。

- 不正乱視: 円錐角膜、ペルーシド角膜辺縁変性、屈折矯正術後、角膜移植後、 角膜損傷など。

CONTACT LENS 不正乱視・重度ドライアイ用

コンタクトレンズ「ミニスクレラルレンズ」

当院にてスクレラルレンズの取り扱いを開始しました。

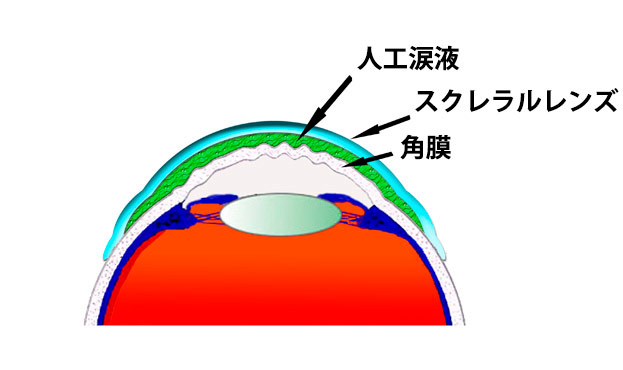

特徴

ミニスクレラルレンズは酸素透過性が高く、角膜の境界より周辺でフィッティングする直径が大きいハードコンタクトレンズで、角膜ではなく強膜で支持されてお り、角膜全体をドームで覆うようにデザインされています。

内部は人工涙液で満たされているため、様々な不正乱視や重度のドライアイなどに対応できます。

対象

- 不正乱視: 円錐角膜、ペルーシド角膜辺縁変性、屈折矯正術後、角膜移植後、 角膜損傷など。

- 重度ドライアイ: 重症のドライアイでは、ハードコンタクトレンズもソフト コンタクトレンズも装用が難しく、角膜に傷がつきやすくなります。

ミニスクレラルレンズを装用すると、角膜上に涙液の層が出来て、角膜を乾燥から守ります。

対象

- 通常のハードコンタクトの違和感が強く装用困難な方。

- 不正乱視: 円錐角膜、ペルーシド角膜辺縁変性、屈折矯正術後、角膜移植後、 角膜損傷など。

FERRARA RING 角膜内リング

(フェラーラリング)

対象

- 重度の円錐角膜の方。

- 円錐角膜用ハードコンタクトでも視力が矯正されず、コンタクトが外れてしまう方。

特徴

角膜内リングは、角膜に半円弧状のリングを挿入することによって角膜カーブをフラットに変え、長期的に円錐角膜の形状を改善します。

もともと軽度近視を治療するために開発されたものですが、円錐角膜の目に角膜内リングを挿入すると円錐角膜の出っ張りが平らになり、コンタクトレンズが装用できるようになったりメガネでの視力が回復される場合があることがわかり、 現在では円錐角膜の治療として使われるようになりました。 メガネ視力の向上が見込める場合はフェイキックIOLによって裸眼視力を回復することも可能となります。 南青山アイクリニックでは、2000年から角膜内リングを導入しています。

手術方法

点眼麻酔をした後に角膜にフェムトセカンドレーザーによる小さな切開を加え弧状のトンネルをつくります。そこに半円弧状のリングを挿入します。 万が一合わない場合はリングを外すことで元の状態に戻すことができます。

予測される主なリスク・副作用:合併症

- ぼやける

- 視機能の低下(見え方の質の低下)

- 矯正不足

- 痛み・異物感・しみる感じ

- 感染

- 眼圧上昇

- 乱視の増強:リングを角膜内に挿入するために切開したことにより、乱視が出現する ことがあります。

- リングの交換:挿入したリングで十分な矯正効果が得られない場合や痛みが発生した場合、リングを取り除いたり、入れ換えることがあります。

治療に使用する機器についての補足

- 厚生労働省未承認ですが、ヨーロッパCEマーク取得済です。

- 厚生局にて薬監証明取得という正式な手続きを踏まえ医師が個人輸入しています。

- 国内承認品で同等の医療機器はありません。

- 追加の安全性情報については以下のページをご参照ください。

- AJL opthalmic S.A(スペイン語)

CORNEAL TRANSPLANT角膜移植

対象

- 重度の円錐角膜の方。

- 角膜混濁が強い方。

特徴

円錐角膜が重度でハードコンタクトレンズが装用できない場合等、角膜移植の手術適応となります。その他に適応となる疾患として、感染などにより強い角膜混濁が生じレーザーで混濁が取れない状態、角膜の内側の内皮細胞が減少し、角膜内水分の調節機能が不全になった疾患が挙げられます。移植手術の種類は様々で、変性や混濁の部位、程度に応じて、全層角膜移植、深層角膜移植、内皮移植などに分けられます。移植する角膜は、アイバンクより提供されたドナー角膜を使用します。

| 南青山アイクリニックでは円錐角膜の診断・治療のため、当院に通院された患者様の診療情報を用いた医学系研究に対するご協力をお願いしております。 概要はこちらから。 |