GENERAL OPHTHALMOLOGY PRACTICE一般眼科診療(保険適用)

南青山アイクリニック東京では保険診療を行っております。各種、健康保険がご使用になれます。

ドライアイ、アレルギー性結膜炎(目薬、内服薬、点鼻薬も処方可)、角膜疾患、白内障、屈折異常(近視、遠視、乱視)、網膜疾患、コンタクトレンズ処方、メガネ処方、眼瞼下垂、老視、眼精疲労など、様々な眼科疾患を経験豊富な眼科専門医が診断と治療を担当させていただきます。眼のことでお困りでしたらご相談ください。

マイナンバーカードによる医療情報取得加算についてはこちらから。

当院では現在スマートフォンによるマイナ保険証利用は出来ません。

システム設置が出来次第通知しますので、今しばらくお待ちください。

DISEASEよくある疾患

結膜炎

最も多い症状は充血と目やにです。この他に、かゆみ、痛み、涙、眼がごろごろする、まぶしい、などの症状が起こります。

最も多い症状は充血と目やにです。この他に、かゆみ、痛み、涙、眼がごろごろする、まぶしい、などの症状が起こります。

感染性結膜炎

細菌やウイルスが目に感染し、白目の一番表面の膜である結膜に炎症を起こす病気です。 原因として最も多いのはウイルスで、特にアデノウイルスが多くみられます。ウイルス性結膜炎も細菌性結膜炎も感染力が非常に強く、人から人へ、あるいは感染した眼からもう一方の眼へと伝染します。

アレルギー性結膜炎

アレルギー性結膜炎とは、目の表面に花粉などのアレルゲン(アレルギー反応を引き起こす物質)が付着して、結膜に炎症を起こす病気です。症状の特徴は、かゆみ、充血、白目の腫れ、などです。

ものもらい

まぶたにできるしこりで最も多いものは「ものもらい」です。医学的には「麦粒腫(ばくりゅうしゅ)」や「霰粒腫(さんりゅうしゅ)を指します。当院ではものもらいの切開処置が可能です。

まぶたにできるしこりで最も多いものは「ものもらい」です。医学的には「麦粒腫(ばくりゅうしゅ)」や「霰粒腫(さんりゅうしゅ)を指します。当院ではものもらいの切開処置が可能です。

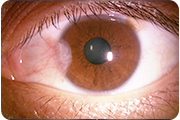

翼状片

伸びてきた結膜が盛り上がるために、ゴミが入ったような異物感が出たり、充血が目立つ場合は美容的に気になる方もいらっしゃいます。 進行すると角膜に影響が出て乱視が出現したり、瞳孔にまで及んでしまった場合は視力が出にくくなります 。当院では切除手術をすることが可能です。

伸びてきた結膜が盛り上がるために、ゴミが入ったような異物感が出たり、充血が目立つ場合は美容的に気になる方もいらっしゃいます。 進行すると角膜に影響が出て乱視が出現したり、瞳孔にまで及んでしまった場合は視力が出にくくなります 。当院では切除手術をすることが可能です。

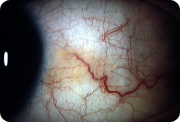

瞼裂斑

角膜の両側の結膜(白目)が厚くなって盛り上がる状態です。ゴミが入ったような異物感が出たり、盛り上がった部分が黄色くなったり、充血したり等の症状が出ます。当院では切除手術をすることが可能です。

角膜の両側の結膜(白目)が厚くなって盛り上がる状態です。ゴミが入ったような異物感が出たり、盛り上がった部分が黄色くなったり、充血したり等の症状が出ます。当院では切除手術をすることが可能です。

結膜弛緩症

白目を覆っている結膜は眼球の動きに耐えられるように適度な緩みがありますが、加齢性による変化で、その緩みが大きくなり、結膜にシワがよる病気です。涙目やドライアイ等の症状が出たり、まばたきの度にゴロゴロするといった不快感が出ることがあります。当院では切除手術をすることが可能です。

白目を覆っている結膜は眼球の動きに耐えられるように適度な緩みがありますが、加齢性による変化で、その緩みが大きくなり、結膜にシワがよる病気です。涙目やドライアイ等の症状が出たり、まばたきの度にゴロゴロするといった不快感が出ることがあります。当院では切除手術をすることが可能です。

老眼

近くを見るときには、目の中の毛様体筋が緊張して水晶体というレンズを厚くすることによってピントを合わせる調節という機能が働きますが、加齢とともに筋肉の働きが低下したり水晶体が硬化したことによります。 老眼にならない方法や、老眼を完全に治す方法はありません。 老けて見えるという理由から老眼鏡を嫌う方も多いのですが、調節力が低下しているのに無理して見続けると眼精疲労の原因になります。当院では、マルチフォーカル眼内レンズの手術(遠近両用白内障手術)によって、遠くも近くも裸眼である程度見えるようにすることが可能になっています。

ドライアイ

ドライアイの自覚症状は多様で、感じ方や程度には大きな個人差があります。 乾いた感じがする、目が疲れる、ゴロゴロする、目が重い、目がしみる、ヒリヒリするなどのほか、充血する、涙や目やにが多く出る、光がまぶしい、視力は良いのに何となく見づらいなど、様々な症状があります。当院ではドライアイ治療をすることが可能です。

眼瞼下垂

瞼(まぶた)が下がり、目を開けようとしても、十分に目が開けられない状態を言います。当院では眼瞼下垂の手術が可能です。

DOCTOR IN CHARGE担当医

| 診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30-12:00 | 戸田 福本 (田) (小澤) |

戸田 立松 岸本 (田) |

× | 三木 加藤直子 小川 (福本) |

福井 (三木) (園部) (武田) |

立松 清水 外間 篠崎 |

福本 (三木) (田) (冨田大輔) |

| 13:30-17:30 | 戸田 (田) (森) (加藤桂子) |

戸田 加藤直子 (藤田) (小松) |

× | 戸田 福本 富田洋平 横溝 |

三木 (田) (芝) (荒木) |

四倉 篠崎 (三木) (清水) |

戸田 福本 (四倉) (福井) |

- 毎週火曜日と祝日の月曜日は休診日です

- ※日によって診療医師が変わる場合があります。

- ※検査項目によって受付時間が異なります。

- 先生の診療日確認・ご予約は03-6633-4872へご連絡をお願いいたします。

- 12:30~13:30は電話受付を停止しております。ご了承ください。

DOCTOR IN CHARGE専門外来

| 診療時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:30-12:00 | (網膜硝子体) | 近視抑制 | × | 円錐角膜 | 網膜硝子体 緑内障 |

- | (網膜硝子体) |

| 13:30-17:30 | 近視抑制 (眼形成・眼瞼) |

円錐角膜 緑内障 |

× | 網膜硝子体 | 緑内障 | 近視抑制 | 近視抑制 (網膜硝子体) |

GLASSES AND CONTACTS眼鏡とコンタクトレンズの処方について

※2023年4月1日よりコンタクトレンズの費用が改訂しております。

配送ご希望の方

1年以内にコンタクトレンズ処方の検査をされた方はご自宅に配送が可能です。(合計金額によっては送料がかかります。)  ↑こちらからご登録をしていただければ、ご自宅に郵送が可能です。

↑こちらからご登録をしていただければ、ご自宅に郵送が可能です。

ご登録の際は、コンタクトレンズの処方箋に記載あるID:10桁で登録が必要です。

ご不明点がございましたら、お電話でお問い合わせください。

ソフトコンタクトレンズの返品・交換について

初期不良や配送不備がある場合を除き、患者様都合による返品・交換は原則としてお受けしておりません。

また、ご購入後3ヶ月を過ぎましたら、未開封であっても患者様都合による返品・交換はいたしかねます。

初期不良や配送不備が確認された場合は、速やかにご連絡ください。

遠近両用コンタクトレンズの処方について

当院では遠近両用ソフトレンズ(ワンデー、2週間交換タイプ含む)は取り扱いをしておりません。

近隣の眼科を紹介させていただきます。

眼鏡とコンタクトレンズの同日処方について

当院では眼鏡とコンタクトレンズの同日処方は致しかねます。

眼鏡処方箋とコンタクト処方箋の両方をご希望の際はご足労をお掛け致しますが、それぞれ別日でのご来院をお願い致します。

未成年者(18歳未満)の受診について

保護者又は後見人等の同伴のお願い

当院では原則として、未成年者(18歳未満)の方が受診される際には、健康被害を及ぼす可能性がある判断(服薬・注射・処置・検査等)を求めることがあるため、以下の理由により保護者、法律上の代理人及び同行者として当院が認めた方などの同伴をお願いしています。 安心・安全な医療のご提供のため、ご理解とご協力をお願いします。

- 症状、既往歴、治療中の病気やケガ、服用している薬の内容、各種アレルギー等診察に必要な医療情報の確認のため

- 検査や処置のリスク、処方する医薬品・注射の副作用などについて、適切に理解し判断していただくため

- 診察の結果を適正にお伝えするため

保護者又は後見人等が同伴できない場合

未成年者でやむを得ず保護者の方が同伴できない場合には、診察結果や治療内容、診療費等(保険診療、自由診療)は、当日に患者様ご本人へお伝えし、ご本人から保護者(代理人)に報告をしていただきます。

個人情報保護の観点により、お電話での治療に関するお問い合わせにはお答えできかねますのでご了承ください。

また場合によっては保護者または後見人の方に、電話で診療の確認や説明、同意をお願いすることがあります。必ずご連絡が取れるようご配慮願います。

なお、ご連絡の取れない場合や診療内容によっては、担当医の判断により後日改めて同伴で御来院いただく場合があります。

※緊急を要する場合は、保護者(代理人)の同意がなくとも医師の判断で検査や治療を開始することがあります。

安心・安全な医療のご提供のため、ご理解とご協力をお願いします。

処方箋の有効期限が切れた場合について

有効期限(交付日より4日)

厚生局の指導により、処方箋の使用期限は交付日を含めて原則4日間です。

使用期限を過ぎた場合は処方箋は無効となります。

再発行は可能ですが再発行料は保険適応ではなく、自費にて自己負担料金が発生します。薬剤も保険適応されません。

また、処方箋の紛失や調剤薬局で受け取られた薬の紛失においての処方箋の再発行も自費となります。

詳しくはクリニックまでお問合せください。

患者様へのお願い ペイシェント・ハラスメントについて

当南青山アイクリニックでは、すべての患者様に安心して診療を受けていただける環境を大切にしております。 そのため、職員や他の患者様に対する迷惑行為・ハラスメントと見なされる言動に対しては、やむを得ず診療をお断りするなどの対応を取らせていただく場合がございます。 以下のような行為は、医療の提供に重大な支障をきたす「ペイシェント・ハラスメント」に該当する可能性があります。

- 職員や他の患者様への暴言・暴力・脅迫的な言動

- セクシャルハラスメントや執拗な要求の繰り返し

- 大声や威圧的な態度による院内の秩序の乱れ

- 院内の設備・備品の故意による破損

- 危険物の持ち込み

- インターネット上での誹謗中傷・虚偽の情報発信

これらの行為が確認された場合、当院の判断により診療を中止またはお断りさせていただくことがあり、必要に応じて警察などの関係機関に通報する場合もございます。 すべての方が安心して医療を受けられる環境を守るため、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。